尤里·邦达列夫短篇小说《请原谅我们》

尤里·邦达列夫短篇小说《请原谅我们》

尤里·邦达列夫(1924.3.15-2020.3.29),苏俄作家、苏联作家协会成员、社会活动家。

内容简介:主人公是莫斯科一位功成名就的工程设计师。一个偶然的机会,他回到故乡小城,渐渐地回忆起遥远的童年往事,回忆起他的同学、他的初恋。夜晚,当他来到母校时,意外地发现他的小学老师仍在办公楼里工作。在跟老师的交谈中,他才知道老师一直在默默地关心他们,可他们却早已忘了自己的恩师......

南方快车停了不到5分钟就开走了,巴维尔·格奥尔基耶维奇久久地站在空无一人的站台上,听着草原螽斯虫从铁路会让站的路基下发出热烈的鸣叫声。

从沉闷躁热、烟雾缭绕、人声嘈杂的车厢中解脱出来,置身于这出人意料的寂静之中,巴维尔·格奥尔基耶维奇觉得仿佛回到了童年。

他心满意足地坐在皮箱上,把风衣搭在肩头,怀着轻松幸福的心情四处张望。因为职业的关系,他并不经常出差,但是不知道为什么,一直以来他都喜欢枕木的煤油味、火车的汽笛声、急速转动的车轮和车箱疾驰而过时掠过的那阵暖风—这一切让人产生一种模模糊糊的运动和位移的愿望。

在莫斯科,每当他绘图到深夜需要放松一下时,就会抬起头,透过敞开的窗户看着外面的杨树陷入沉思。车站内夜行的列车通过时传来此起彼伏的隆隆声,轻柔地回荡在沉睡的城市上空。如果汽笛声干扰了他的思绪,他就索性放下手上的工作,在激动的心绪中踮起脚尖(免得吵醒妻子)走到屋外,在空旷静谧的街道上漫步。

巴维尔·格奥尔基耶维奇·萨佛诺夫是一家大工厂的著名设计师,随着时间的推移,他对名誉已经习以为常,而且似乎还有些厌倦,就像那些过早地功成名就、事事遂意的人们时常会感到厌倦一样。今年冬天,萨佛诺夫被繁重的工作压得透不过气来,决定到克里米亚南海岸的疗养院去休息一下。明媚耀眼的阳光、干燥灼人的空气,林荫道上人工修饰的充满异国风情的棕榈树,滚烫的沙滩,躺在含碘的暖风中理疗—疗养院的一切让人无所事事,在这炎热的环境下就连思想也变得迟钝懒惰了,于是,他又想快点回到莫斯科,沐浴在秋天的阴雨中,走在潮湿的马路上,欣赏水洼中闪烁的灯光。

从疗养院回来,萨佛诺夫乘坐的南方快车一路驶过他熟悉的地方,那是他出生、成长的地方,也是他多年以来从未涉足的地方。早晨,萨佛诺夫从车箱尽头的窗口望着清爽的草原,伤感地回忆那些几乎忘却了的往事:小时候他常常穿着肮脏的缎面衬衫在下过露水后的冰冷的草原上奔跑,追逐着不知开往何处的列车。因潮湿而变得沉重的小草拍打着他的膝盖,双腿凉丝丝的,感觉很舒服……回忆将他带到久已逝去的世界(或许并未逝去),不断地提醒他,生命中有好多事情还没有来得及做,而自己已经年过四十,青春不再。

一股不可抗拒的力量突然趋使他回到自己的家乡—那个草原小城去,在大街上走走,看看墙上的海报,老街的路牌,城市的变化,或许还能遇到多年未见的老同学—他们离现实的记忆太远了,仿佛从未出现过。他很想跟小时候的好友维奇卡·斯捷基廖夫聊一聊,两个人随便在咖啡馆的遮阳蓬下喝点儿凉啤酒,一起回忆一下那些天真、久远、温馨的往事,那些生命中曾经发生过、而今后再也不会发生过的往事。

尽管这个愿望很强烈,巴维尔·格奥尔基耶维奇还是自嘲地擦了擦鼻子—年轻时他就习惯用这个动作嘲笑自己的各种愿望—走进车厢,乘客都睡着了。他又把刚才的想法考虑了一遍,然后收拾好箱子,拿起风衣,在这个八月的清晨从会让站下了车。他故意不在城里的火车站下车,就是为了徒步进城。

南方快车启动了,很快就走远了。周围骤然陷入不协调的寂静之中,只有螽斯虫在路基下不倦地鸣叫着。

萨佛诺夫坐在皮箱上,兴奋地点上一支烟,心满意足地把泉水般清新的空气吸进宽阔的胸膛,心想,“太好了!”。夏日宁静的早晨,五彩缤纷的草原暖意荡漾,在东方的山冈下泛着漂亮的红色。

他信步走在路上,愉快地踩踏着轻柔的尘土,顺手折下一根粘粘的嫩树枝,像孩子一样抖落上面的露珠,用树枝尖儿拨打路边一只紫色的小花儿(小时候他知道这花儿的名字,现在忘了)。一只迷迷糊糊、全身粘着湿粉的金色熊蜂突然从花心飞起,拖着沉重的身子围着他生气地嗡嗡直叫。

“是你呀!” 巴维尔·格奥尔基耶维奇说,用愉快的目光送它飞走,“对不起,打扰你了…”。

萨佛诺夫朝故乡的小城走去,道路两边的老杨树投下长长的阴影欢迎他,果园里不时升起茶炊淡蓝色的轻烟,苹果树的枝叶在暖洋洋的阳光照耀下垂挂在栅栏门外。萨佛诺夫一边走,一边挥舞树枝,深深地呼吸着从果园里飘出的香气和透着树脂味的茶炊的轻烟—这些气味和树荫让他想起了童年,想起了鸽子窝、“恰巴耶夫”游戏和那些疯狂的胡闹—那是多久以前的事了,它们真的发生过吗?

……

他在城里逛了一整天,处处感到陌生。对这座小城来说,萨佛诺夫也是个陌生人。如今,古老的草原小城有了新的居民,街道修缮一新:市中心的玻璃橱窗陈设雅致、闪闪发光,十字路口熙熙攘攘的人群往来穿梭,脸被晒成紫红色的警察穿着白色制服潇洒地挥着警棍,一丝不苟地指挥交通;满头大汗、满脸倦容的人们站在金合欢斑斓的树影下等待无轨电车的到来。到处是卖汽水的人,跟莫斯科高尔基大街的情景一模一样……而在从前,这里净是些红脸膛、留着络腮胡子、像清洁工一样扎着围裙的冰淇淋小贩,一个个热得直打哈欠,懒洋洋地交谈着。马路上人迹稀少,只有几条狗趴在台阶的阴凉处伸着舌头打盹。

他沿着街道慢慢地走了四个来回。从前他家那所矮小的房子就在这里,这也是他出生的地方。现在,这里是一条新近完工的郁郁葱葱的林荫道。这条以前没有过的林荫道根本不记得巴维尔·格奥尔基耶维奇的童年,不认识他,不知道他曾经就在此地,在那扇如今已经不复存在的栅栏门旁边笨拙地亲吻了维拉,而她吃惊地指摸了摸嘴唇,扭过头去,惊慌失措地说,“以后永远在一起了,对吗?”

萨佛诺夫在长凳上坐下来,久久地环顾林荫道,十分难过。过去的一切、他的童年都不复存在了,什么也没有留下……他很难过,弄不明白现实为什么要这么残忍冷酷地欺骗他,从他这里夺走本不该夺去的东西。

巴维尔·格奥尔基耶维奇看见了几辆儿童推车,还看见几个戴着白色巴拿马式小帽的婴儿在沙堆里爬来爬去;看见一个身穿背心、脸色黝黑的小伙子;还看见一个瘦削的姑娘像男孩似的嘴里衔着一根槐树枝儿;看见那些素不相识的人缓缓地在林荫道上走着。巴维尔·格奥尔基耶维奇站起身,颇显老态地把风衣搭在手臂上。不知为什么,他觉得自己仿佛是这个城市的观光者。

突然,他很想走到花园大街上去。那里枝繁叶茂,他童年的玩伴维奇卡·斯捷基廖夫就住在那儿,角落里紧挨药店的那座小房子是维拉的家。他想知道,他们怎么样了?过得好吗?

花园大街还像从前一样,灰槐和白杨交替错落地生长,沿着篱笆墙绵延伸展,笼罩在街道上空,组成一张墨绿色的凉棚。人行道上铺满毛绒绒蚕蛹一般的杨絮儿,跟小时候见过的一样。望着街道两旁这些绿荫遮蔽、从童年起就倍感亲切的平层建筑,看着阳台上依稀可见、爬满常春藤的玻璃窗,萨佛诺夫贪婪地寻找着那些一去不复返的往事的印迹。

“就是这儿,这就是维奇卡·斯捷基廖夫家!没错,没错,是5号。”透过稠密的树枝依稀可见一座挂着灯笼的房子。巴维尔·格奥尔基耶维奇笑了一下,感到有点奇怪。他把帽子向后扣在脑勺上,有点犹豫不定,但还是踏上了被阳光晒得暖暖的嘎吱作响的老旧台阶。空气中散发着干树枝的气息。

开门的是一位上了年纪的妇女,他并不认识。“不,战后斯捷基廖夫一家就不住这儿了,全都搬走了,好像搬到斯维尔德罗夫斯克去了,记不清了。他们的儿子好像当了厂长,两年前出差时来过。您是哪位,先生?是亲戚还是别的什么人?”

巴维尔·格奥尔基耶维奇摘下帽子,拿在手上揉搓着。终于,他听明白了是怎么回事,失望地咕咕了一句自己也不太懂的话,“是的,是远房亲戚”,他感到一阵钻心的痛苦,仿佛被骗了似的,轻轻走下台阶。

到哪儿去呢?想要找到某个人、打听某个人情况的希望还没有破灭。他依然清晰地记得街道尽头那座房顶尖尖的药房和药房旁白杨树下的那座小房子。以前维拉就住在那里。

可是,在向这座房子走去的时候(它就在药店的招牌后面)他却忐忑不安,紧张万分,以至于不得不停下来,在树底下站住,调整一下急促的呼吸。难道他还爱着她吗?他自己也不知道是什么使他这个有家室的男人如此激动—或许是由于当初的这段感情未能如愿而突然产生了一种强烈的遗憾吧,又或许是出于对久已逝去的初恋还留有一份幸福的回忆。

他擦去额头上的汗珠,按响门铃,再一次把帽子拿在手上揉搓着,强压住踌躇不定的思绪,等着。

维拉的母亲老了很多(他立刻就认出了她,她却没有马上认出他来。“天呐,巴夫路沙,真的是你吗?你来了,巴夫利克?”<巴夫路沙和巴夫利克均是巴维尔的指小表爱称呼—译注>)。她屋里屋外地忙叨起来,说房间太乱了请原谅,又让他在沙发上坐下,东一句西一句地问,又说,“我们都听说了,大家都知道你升官发财了。”巴维尔好不容易弄清楚她那些没头没脑的话,焦急地等她问完了所有问题之后,终于吞吞吐吐地说道:

“维拉在哪儿?……她在吗?”

“维—拉?”她用惊讶的目光看了他一眼。“维拉?”她小声重复了一遍,回过头去,抬起一只手,好像是捂住了脸。

“你不知道吗,巴夫路沙?维拉不在了……维拉不在了……打仗的时候,她当了卫生兵……”

“这不可能,”萨佛诺夫惊愕地说道,声音有点沙哑。

他只记得维拉的母亲送他出来的时候一直若有所思地看着他,伤心地念叨着:

“太可惜了,太可惜了!……你们是一块儿长大的呀……”

萨佛诺夫觉得自己彻底崩溃了。他不知道要到哪儿去,还想找谁,只是信步走到拐角的露天咖啡厅。天热得要命,什么也不想吃。但是侍者走过来的时候,他还是要了两瓶啤酒,在嘈杂的人声中久久地坐在遮阳伞下,疲惫地望着这座长满槐树的绿色城市,一座朝气蓬勃、年轻而美丽的城市,一座不知为什么此刻对他而言如此陌生的城市。

他感到孤单沮丧,心里很生气,酒没喝完就结了帐,抱着最后一份渺茫的希望执着地走回到大街上。

还是一个人也没有遇到。晚上十点钟的时候,他终于累了,于是朝火车站方向走去,来到站前大街1号。路灯在寂静的昏暗中闪烁,把街道照得发黄。公园里送来阵阵新鲜怡人的凉风,家家户户灯火通明。露天阳台上传来播放录音机的声音。一辆辆无轨电车朝市中心公园的方向簌簌地行驶。车厢内开着电灯,像有一只绿色的鱼缸飞驰而过。电影院弧形的广告氖灯在街角忽明忽暗。

在这座城市里谁也不认识他,除了维拉的母亲……

巴维尔·格奥尔基耶维奇来到无轨电车站,穿上风衣,一抬头,忽然在房屋的缝隙中看见了母校—那座四层楼的建筑。楼里的窗户一片漆黑,还像从前一样矗立在那儿……没有任何改变,还是那个样子,跟从前一样,跟小时候一样。

有几分钟,他就这么目不转睛地看着母校大楼昏黑的轮廓。过了一会儿,好像被人推醒了似的,他坚定地挥了挥手,走进空无一人的校园……他疲倦地坐在老槐树下,心情好极了。从前课间休息的时候,同学们在这里玩“方特”游戏。那是春天,地上泛着舒服的潮气!……他抚摸着长椅,又摸了摸树干。他笑了,好像遇见了一个久违的熟人,一个心肠极好的人,一个完全没有改变、了解他的巴维尔·格奥尔基耶维奇,而他也了解的人…

他真的当过学生吗?春天考试的时候,学校上空雷声轰隆,五月的阵雨畅快淋漓地突降整个城市,是那么令人兴奋,这种事真的发生过吗?那时候多想不去参加考试,跟同学们一起卷起裤腿,在温暖的春雨中奔跑、在泛着泡沫的、映着阳光的水洼中嬉闹蹦跳呀。

“是啊,这一切真的发生过!”他生动地想象着当时的情景,激动不已。他恋恋不舍地又看了一眼黑黝黝的学校大楼。突然,他发现操场右边浓密的槐树下,有一点红色的灯光在半明半暗的树叶中摇曳。难道是玛丽娅·彼得洛夫娜吗?……以前她就住在这儿,是他的数学老师,一开始他怎么没想起她呢?他一直是她的得意门生,也是她最先发现他在数学方面具有非同一般的潜质……

萨佛诺夫从椅子上站起来,沿着林荫道朝校园深处走去。当他从近处看见大树下这座灯光暗淡、拉着红色窗帘的小房子时,竟然激动得喘不过气来。他们有多少年没见面了!她还住这儿吗?她还活着吗?她怎么样了?有多少事跟“玛丽娅·彼得洛夫娜”这个名字联系在一起呀!

萨佛诺夫屏住呼吸,小心地踏上台阶。他本想敲敲门,但是大门开着,于是他径直走进了昏暗的前厅。

萨佛诺夫敲了敲里屋房间的门,没有人回答。

他又怅然若失地推了推上锁的房门:屋里没人,房间里传来收音机的声音。他自嘲地笑了笑,在黑暗中摸索着朝大门口走去,突然他的肩膀碰到了什么东西,紧接着就听见水桶轰然掉落的声音。

“谁?”身后有个声音问道。

巴维尔·格奥尔基耶维奇站直身子,稍稍扭过头去。在昏暗的门口处站着一位个子不高、身材瘦削的女人,虽然看不清她的脸,他还是立刻就认出了她。

“玛丽娅·彼得洛夫娜,” 巴维尔·格奥尔基耶维奇小声说道,“您还认识我吗?”

“请进,”她的声音和蔼、严厉,就像对待那些前来“谈谈”的学生家长一样。

巴维尔·格奥尔基耶维奇毕恭毕敬地走进屋里,注视着老师那双近视的眼睛,又问了一遍:

“您不认识我吗?玛丽娅·彼得洛夫娜,我是……”

她上上下下地打量了他好几秒钟。他看见她的脸显出病态,而且苍白衰老、饱经沧桑。就在这一刻,他心里一阵难过。他在心里说,她变化太大了,变得更瘦小更脆弱了,只有一头花白的头发剃得短短的,跟以前一样。

“巴沙·萨佛诺夫……巴沙?”她惊讶地说道,巴维尔·格奥尔基耶维奇觉得她的脸都颤抖起来了,“请坐……到这边来,到桌子这儿来,巴沙……是你吗?”

“是的,是的,我来了,我来了!”萨佛诺夫高兴地说道,笨拙地把风衣和帽子挂在衣架上。玛丽娅·彼得洛夫娜的大衣也一如既往地挂在那儿。他不明白,自己一个功成名就的成年人,怎么会像从前当小学生时一样心虚胆怯。

他想握握玛丽娅·彼得洛夫娜的手,但是犹豫了一下没有握,就像人们见面时不会去握妈妈的手一样。他忽然很想抽烟,于是掏出烟盒,紧张地问:

“可以吗?”

他们在桌边坐下。玛丽娅·彼得洛夫娜不知为什么十分小心,似乎不太相信眼前发生的事实。她用近视的眼睛看着他,一边笑,一边急急忙忙地说:

“好啊,巴沙,你来了……认不出来了。是来出差吗?”

“我路过这里,玛丽娅·彼得洛夫娜。”他答道,没跟她说自己刚从南方度假回来。

“咱们喝点茶……等会儿,等会儿,咱们喝点茶。”她站起来,又蓦地坐下去,好像很虚弱似的,一双瘦骨嶙峋的手放在桌子上,带着难以置信的表情笑了。“是的,是的,是巴沙……真没想到,是巴沙·萨佛诺夫……”

“玛丽娅·彼得洛夫娜,我不喝茶,”他不好意思地说,“我刚吃过晚饭……”

他不想喝茶,他只想就这样坐在桌子旁,看着玛丽娅·彼得洛夫娜,说说话,聊聊天……玛丽娅·彼得洛夫娜好像没听见他的话似的,拿起茶壶,动作有点拘谨。

“这就好,巴沙……请原谅我这么叫你。我知道你现在……”

她没说完就到厨房去了。这时巴维尔·格奥尔基耶维奇又恢复了常态,可以正常地呼吸了。他用手抹了抹额头,环顾四周。像战前一样,她还是孤单一人住在这间小房子里,只有一扇窗户朝着花园的方向。屋子里的陈设也没有变:一张桌子、一张床、一块彩色的壁毯。床头柜上放着一件绣品,宽阔的嵌入式书柜里摆满了书。桌子上有一瓶墨水、一摞作业本。旁边是一只削得整整齐齐的红色铅笔。这个房间他从前只来过一次,是被玛丽娅·彼得洛夫娜叫来的。当时她眉头紧锁,一脸严肃地批评他:好像是因为他发明了一种能弹跳的墨水瓶,还把它放在了德语老师的讲台上。现在萨佛诺夫简直无法相信:在从前的巴沙和现在的设计师巴维尔·格奥尔基耶维奇(此刻他正不知所措地坐在桌旁)之间经历了如此漫长的岁月。

玛丽娅·彼得洛夫娜拿着茶壶走进来,高兴地说道:

“煮好了!巴沙,说说吧,你怎么样?我从报纸杂志上可知道你不少事呢,还读过你写的书。结婚了吗?”她忙不迭地问道。

“结婚了,玛丽娅·彼得洛夫娜。”萨佛诺夫答道。

她用疑惑、慈爱的眼神看了她一眼。

“幸福吗?”

“还好,玛丽娅·彼得洛夫娜。我有个儿子。”

她好像没听见他的话似的,立刻又问:

“好啊!工作怎么样?现在忙什么呢?”

“在做一项新的设计,玛丽娅·彼得洛夫娜。”

“怎么样?还顺利吧?”

“现在还不知道。玛丽娅·彼得洛夫娜,咱们谈谈以前的事吧,说说同学们的情况……”

玛丽娅·彼得洛夫娜摇着头,若有所思地说道:

“我还记得你们班,那还是在战争爆发之前。你们这些男生一个个又淘气又聪明,你和维奇卡·斯捷基廖夫很要好。”

“您还记得吗,玛丽娅·彼得洛夫娜,七年级的时候,我的数学成绩总是‘差’”。

“是啊,你不爱写作业,总想心存侥幸。其实你很有数学天赋,就是太懒了。”

“玛丽娅·彼得洛夫娜,您还记得我发明了一套打小抄的办法吗?”

“就是那个把答案拴在一根细线上传来传去的发明吗?”

“对!” 巴维尔·格奥尔基耶维奇笑起来。“还记得会跳的墨水瓶吗?现在我可想不出这些把戏来了。为了计算弹簧的力,好让墨水瓶正好在德语老师把钢笔伸进去的一瞬间跳起来,我可是绞尽脑汁弄了整整一夜呢。”

玛丽娅·彼得洛夫娜眯起眼睛,显然在强忍住笑。

“我还记得你,巴沙,就坐在这张桌子旁边……”

她止住话头,往杯子里倒了点茶水,拿起小勺,沉思着说道:

“你还记得米沙·赛赫杰尔吗?”

“当然记得!我好羡慕他!全班同学都喜欢读他的作文«塔吉扬娜的肖像»«聪明误»。我可什么都写不出来。”

“他当了记者。” 玛丽娅·彼得洛夫娜慢悠悠地说道,“全国各地到处跑,还出了国。我常常读他的文章,总是想起……”

“他来过吗?”

“没有。”

“是吗,”萨佛诺夫说,“各奔东西了……听说维奇卡·斯捷基廖夫当了乌拉尔一家工厂的厂长,真没想到!伊格那特采夫·谢恩卡当了部长,您知道吗?我在莫斯科遇到过他,气度不凡。他没来过吗?”

“什么?” 玛丽娅·彼得洛夫娜问道,垂下眼睛,轻轻地点了点头,“喝点茶吧,巴沙……”

“玛丽娅·彼得洛夫娜,有谁来看过您吗,咱们班同学您还见过谁?”萨佛诺夫激动地问道,“见过格里沙·萨莫伊罗夫吗?他当了演员。还记得他把自己的脸挤成什么样子!您说过他很有才华,是个风趣的小伙子。”

“我只在电影里见过他,巴沙。”

“我也是。他没来过吗?”

玛丽娅·彼得洛夫娜没有回答,只是低着头,用勺子在杯里搅动着。他把目光从她手指上一块没有洗净的墨迹一直移到她的脸上,突然觉得很同情她。他怜爱地看着她唇边的皱纹、细软的脖子和剃得短短的全然灰白的头发,觉得很难过,心也痛苦地揪紧了。他想,如果有一天她死了,他都不会知道,别人也不会知道……

“玛丽娅·彼得洛夫娜,”萨佛诺夫用几乎听不见的声音说道:“您是说,维奇卡·斯捷基廖夫没来过吗,去年他好像来这里出差过。”

她像先前那样低头坐着,慢慢地搅动着杯里的勺子。

“不,没来过……”

“那谁来过呢?”

“什么?你喝点茶吧。都凉了。”

“玛丽娅·彼得洛夫娜,我想知道有谁给您写过信吗?瓦洛佳·勃伊科夫,尼娜·维娜古罗娃,波拉·格美丽娅,还记得吗?您知道他们的事吗?”

玛丽娅·彼得洛夫娜依旧没有回答。她转过头望着窗外。校园里漆黑一片,从树叶的间隙里隐约透过无轨电车驶过时闪烁的灯光。

“噢,巴沙,”她说道。“科利亚·西伯尔采夫经常来。他在矿山工作,生活不太富裕。他常来。”

萨佛诺夫模模糊糊地记得科利亚·西伯尔采夫,他好像总是安安静静的,一副胆怯的模样,没有什么特点,也没有什么特殊才华,巴维尔·格奥尔基耶维奇只隐约记得他的脸。

“我记不太清他的模样了,”他耸耸肩说道,“想不起来了!”

“真糟糕,” 玛丽娅·彼得洛夫娜说道,不知是讽刺还是不满。

他们谁都没有说话。最后这句“真糟糕”让萨佛诺夫感觉很不舒服,他听出了其中的双重含义。在持续的沉默中,他挪了挪茶杯,伸手去拿糖块。他看见玛丽娅·彼得洛夫娜正在看着书架。他也朝书架看了一眼,发现第一排有一本书的书脊十分熟悉,那是他自己最新出版的一部关于飞机构造的著作。

“玛丽娅·彼得洛夫娜,”他将信将疑地小声说道。

“怎么了,巴沙?”

“玛丽娅·彼得洛夫娜,您有我的书吗?”萨佛诺夫低声说,心想自己并没有给她寄过这本书。

“是呀,我读过你的书。”

他站起身,从书架上抽出自己的著作«飞机构造»翻起来。他的脸热得发红,窘极了。谁想他竟然愚蠢地说道:

“玛丽娅·彼得洛夫娜,我给您签个名行吗?”

尤里·邦达列夫

一张纸突然从书页里掉了出来。他急忙捡起来,才发现那是他自己的照片,显然是从报纸上剪下来的。他惊讶地回过头去看着玛丽娅·彼得洛夫娜。她搅动小勺,急忙说道:

“书写得不错……我很喜欢,这是从«真理报»上剪下来的,巴沙,我看到这个,还给你发了电报。”

他慌里慌张地把照片夹到书里,好像隐藏起一份罪恶似的,羞愧难当。他清晰地想起两年前自己确实收到过很多贺电,虽说他回复了其它贺电,却没有回复她的。

萨佛诺夫记不清在书页上签了什么,只记得他们分手时的情景:他尴尬地穿上风衣,而老师那件旧大衣就挂在旁边。他低下头,有种负罪的感觉。她打开前厅的灯,把他送到门外。

他没有说话。玛丽娅·彼得洛夫娜也一直没有说话,突然,她怯生生地问道:

“巴沙,你说,我对你的工作是不是也有一点点贡献?哪怕一点点也好……”

“玛丽娅·彼得洛夫娜,看您说的,”他惊恐地说:“要是没有您!……”

她看着他的眼睛,用颤抖的声音说:

“贵客临门,我太高兴啦!明天我要告诉学生你来过……去吧,巴沙,祝你事业有成、生活幸福……。”

他们分手了。他急忙走上校园漆黑的小路,忍不住又回头看了一眼。前厅的门大开着,灯光在漆黑的校园里投下黄色的外框。玛丽娅·彼得洛夫娜瘦小的身影一动不动地站在台阶上,在灯光的映照中清晰可见。

返回莫斯科的途中,萨佛诺夫久久不能平静,备受负疚感的折磨不能自拔。他想起了维奇卡·斯涅基廖夫、赛赫杰尔、萨莫伊罗夫,想到很久以前曾经在一起学习过的所有人,他想给他们写几封措辞激烈的信,表达一下自己的愤怒,但他不知道他们的地址。他还想给玛丽娅·彼得洛夫娜写一封长长的道歉信,却惊讶地想起自己不知道她家的门牌号码。

萨佛诺夫在火车站下了车,走出车厢的时候心潮起伏。他来到邮局,稍稍犹豫了一下,按照母校的地址给玛丽娅·彼得洛夫娜拍了一封电报,上面只写了五个字:

“请原谅我们”。

-

- 曾与王菲拍“地下情”,从保安到“摇滚教母”,梁龙经历了什么?

-

2024-10-22 02:33:13

-

- JOJO梗!是我DIO哒

-

2024-10-22 02:30:58

-

- 12种刀法详解,真心实用,快收藏!

-

2024-10-22 02:28:43

-

- 振奋人心!我们一同回顾新中国取得的辉煌成就

-

2024-10-22 02:26:28

-

- 解读|民航招飞多项体检标准放宽!激光手术后也能当机长

-

2024-10-22 02:24:13

-

- 5本幕后黑手流小说,主角幕后统治全世界,逼格满满值得一看

-

2024-10-22 02:21:59

-

- 陕西铁路工程职业技术学院,被誉为铁路工程建设人才的“黄埔军校

-

2024-10-22 02:19:44

-

- 配置,做工,诚意,一个都不少-ROG2精英版入手体验

-

2024-10-22 02:17:29

-

- 玫斯科普丨猫呕吐不必惊慌,呕吐物全分析奉上

-

2024-10-22 02:15:14

-

- 舌尖上的美味丨最全的蜂蛹佳肴制作方法曝光

-

2024-10-22 02:12:59

-

- 三观破裂!可可爱爱灰松鼠竟然也是臭名昭著的入侵物种?

-

2024-10-21 21:24:09

-

- 「祝福祖国」祝福祖国母亲生日快乐

-

2024-10-21 21:21:54

-

- 演过《许茂和他的女儿们》和《青春祭》,如今的李凤绪很有女人味

-

2024-10-21 21:19:39

-

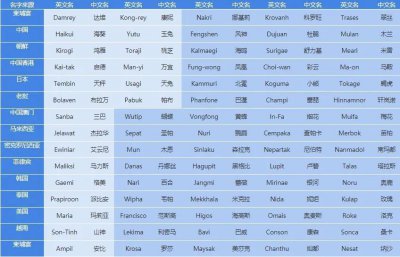

- 台风名字有哪些,140个台风命名表大全

-

2024-10-21 21:17:24

-

- 网友建议“山西师范大学临汾学院更名为山西师范学院”,可行吗?

-

2024-10-21 21:15:10

-

- 又一部奥斯卡种子选手出现了

-

2024-10-21 21:12:55

-

- 瑞夫泰格机械表怎么样,瑞夫泰格手表好吗

-

2024-10-21 21:10:40

-

- 抹茶曲奇合集推荐:从头宠到尾,甜腻腻的,好看到欲罢不能!

-

2024-10-21 21:08:25

-

- 44岁被兰蔻辞退代言,她靠什么在66岁重回兰蔻?

-

2024-10-21 21:06:10

-

- 十二款小众又实用的小礼物

-

2024-10-21 21:03:55

泌尿外科医生提醒,不要轻易尝试“前列腺高潮”这种不安全行为

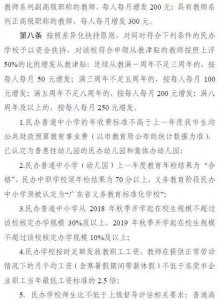

泌尿外科医生提醒,不要轻易尝试“前列腺高潮”这种不安全行为 原老民办教师10年以上补助标准

原老民办教师10年以上补助标准